|

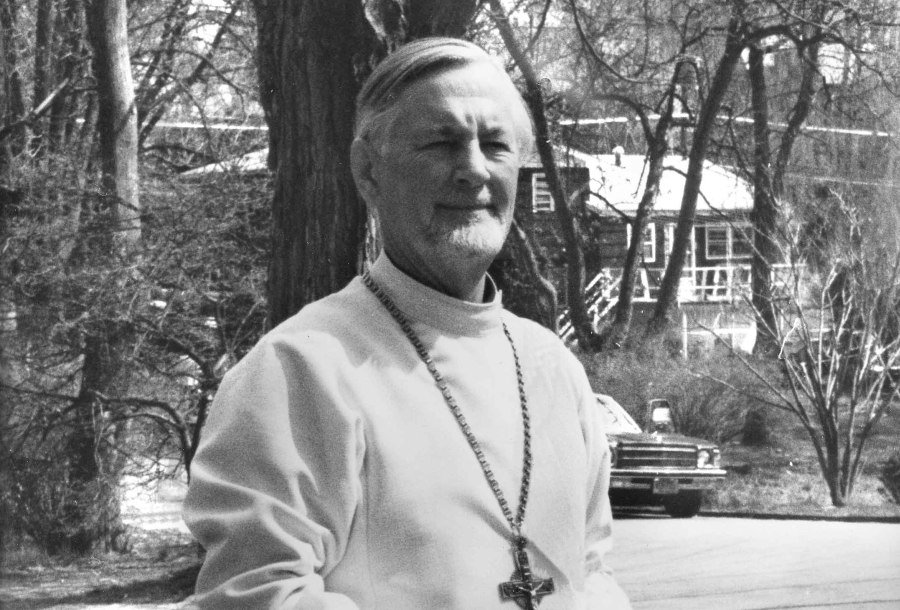

Статьи, проповеди → Протопресвитер Александр Шмеман «Только Чехов не проглядел русского священника»

16 мая 2016 г.

Протопресвитер Александр Шмеман «Только Чехов не проглядел русского священника»

(Отрывки из лекции прот. Александра Шмемана «Русское духовенство у Чехова», прочитанной в 1970-х годах в Сан-Франциско)

Мне кажется, что наряду со всеми необходимыми, справедливыми разговорами и гимнами таким людям, как Достоевский, Гоголь, со всеми их мистическими, пророческими взлетами, мы не должны забыть голос, который звучит совсем в другом регистре, как будто совсем вне этой пророческой, взрывчатой великой русской литературы. <…> Господи, сколько глупостей об этом писателе было написано! Нытик, сумеречный, а если взять советскую критику, то какой-то провозвестник светлого будущего и прочее. Но вот удивительно, что многие писатели его поколения канули в вечность, о них больше никто никогда не говорит и, наверное, говорить не будет. <…> Чехов не пугал, не пророчествовал, не возвещал, и тем не менее он выжил и растет в памяти и сознании. Почему? <…> Когда я называю Чехова, и даже и других писателей, писателями христианскими, я никогда не имею в виду измерять их личную веру и тем паче их личную церковность. Это остается тайной. <…> То, что он говорил, простите, как интеллигент, то никогда бы не сказал художник. Как интеллигент он — часть той интеллигенции, которая в каком-то смысле отвергала все, что ей было непонятно, и даже с каким-то оттенком «дешевки». Как художник он шел своим каким-то совершенно особым путем, и я убежден, что настоящее изучение его художественного творчества, на глубине, по-настоящему еще даже почти и не начиналось. Еще одно замечание. Мой предмет в богословии — литургика. Когда-то я забавлялся тем, что ставил отметки по литургике русским писателям, проверяя их знания. Ведь у каждого проглядывает то молебен, то панихида, то свадьба, то еще что-нибудь. И увы, этот экзамен мало кто из русских писателей выдержал. Пушкин написал о том молебне, который, зевая, слушают люди в Троицын день, забыв, что это не молебен, а вечерня. Для литургиста это невыносимая ересь — и Пушкин проваливается. Тургенев миропомазал Базарова на смертном одре. Лев Толстой употребил кадило на свадьбе Левина (хотя оно в требнике стоит, но давным-давно бытом вытеснено, потому что напоминает похороны, как известно). И так далее. Я могу продолжить. И есть только один человек, который получает, не претендуя на большую веру, круглую пятерку по литургике, — это Чехов. Он ни разу нигде не ошибся. Ему не нужно было показывать знание Типикона, но знал он его замечательно, знал его не только в мелочах, но знал и аромат вещей, который только может знать человек, с детства живший церковной жизнью. <…> Но при этом (и это тоже можно было бы доказать очень легко) никогда не было у него никакой идеализации церковной среды, [особенно] если сравнить его с некоторыми другими писателями, мы это тоже увидим сейчас. Поэтому можно сказать так: нет у него идеализации Церкви, нет у него и карикатуры Церкви, но то, что о ней сказано, есть абсолютное, внутреннее, реализм в чистом смысле этого слова, так, как оно есть, не только так, как выглядит, но так, как и чувствуется, и всегда переживалось в русском благочестии. <…> Есть у него и знания об этом всем, и любование, но есть и нечто другое, неизмеримо более важное. И вот я перехожу к главной теме моего сегодняшнего доклада, а именно: есть у него, единственного, пожалуй, из всех русских писателей, совершенно особенный, единственный образ русского духовенства. Я бы сказал так: русская литература, даже при всех своих взлетах, христианских, мистических, пророческих, проглядела русского священника, а Чехов не проглядел. <…> Я только хочу сказать, что в культурном плане все заметила русская литература, все правильно оценила и даже очень часто о Боге правильно задумывалась, но вот этого священника, дьякона увидала она либо бытово, либо анекдотически, либо со снисходительной улыбкой, либо с жалостью — «все было бы хорошо, если бы не это поповское православие». Чего-то главного, совсем главного она не заметила. И может, потому что не заметила, возможно, тут надо искать хотя бы один из истоков той страшной трагедии, которая на нас обрушилась. <…> И вот я себе позволю, чтобы не быть голословным, привести, сослаться вернее, на пять рассказов Чехова, в которых выведено духовенство (вернее священники, в одном, правда, дьякон, но дьякон тоже духовенство), взятых из разных периодов чеховского творчества. Это рассказ «Кошмар» 1886 года, коротенький; это рассказ «Письмо» 1887 года; это рассказ «Степь» 1888 года; затем — «Дуэль» 1891 года и, наконец, увенчивающий взлет, последний, потрясающий взлет Чехова — это «Архиерей» 1902 года, написанный за два года до смерти Чехова; рассказ, о котором сам Чехов говорил, что он работал над ним почти пятнадцать лет, и который среди воистину богатой подлинными бриллиантами русской литературы есть один из потрясающих бриллиантов, незабываемый совершенно. <…> Сейчас хочу на рассказе «Степь» остановиться на одну секунду. Конечно, это все нужно читать. <…> Эта поездка, бесконечная поездка в город через степь купца, его племянника, которого в гимназию везут, и спутника их, отца Христофора Сирийского. Я не буду говорить о том радостном свете, этим старичком испускаемом, с его какой-то духовной простотой, весельем, радостью. Ничего абсолютно мрачного, никакого укора, осуждения. Можно подумать: ах, выводит такого вот светлого простачка. Вот, интеллигентный Чехов любуется таким сельским батюшкой, бесхитростным, он там и кафизмы читает после дневного сна. <…> Приезжают в город, вот он наставление делает последнее этому маленькому Егорушке, который останется один учиться в гимназии. До этого отец Христофор пошел в церковь утром, пришел, положил на стол просфорку — и здесь написана удивительная фраза: «Старики, только что вернувшиеся из церкви, всегда испускают сияние». А потом он начинает делать такое наставление, и звучит опять это так, как будто пишет какой-то популист, рисует бесхитростного попика. Вот послушайте: «Кушай, — сказал отец Христофор, намазывая икру на ломтик хлеба и подавая Егорушке. — Теперь кушай и гуляй, а настанет время, учиться будешь. Смотри же, учись со вниманием и прилежанием, чтобы толк был. Что наизусть надо, то учи наизусть, а где нужно рассказать своими словами внутренний смысл, не касаясь наружного, там своими словами. И старайся так, чтоб все науки выучить. Иной математику знает отлично, а про Петра Могилу не слыхал, а иной про Петра Могилу знает, а не может про луну объяснить. Нет, ты так учись, чтобы все понимать!.. А когда всему выучишься, не спеша, да с молитвою, да с усердием, тогда и поступай на службу. Когда все будешь знать, тебе на всякой стезе легко будет. Ты только учись да благодати набирайся, а уж Бог укажет, кем тебе быть. Доктором ли, судьей ли, инженером ли… Апостол Павел говорит: «На учения странна и различна не прилагайтеся». Конечно, если чернокнижие, буесловие, или духов с того света вызывать, как Саул, или такие науки учить, что от них пользы ни себе ни людям, то лучше не учиться. Надо воспринимать только то, что Бог благословил. Ты соображайся… Святые апостолы говорили на всех языках — и ты учи языки; Василий Великий учил математику и философию — и ты учи; святой Нестор писал историю — и ты учи и пиши историю. Со святыми соображайся…» <…> Я не знаю лучшей защиты того, почему нужно учиться, лучшего объяснения, что такое культура. Вот пишут теперь такие книги о кризисе современной культуры, что надо сначала учиться понимать, что там написано, что эти слова означают. Но ведь по существу здесь крайне просто сказано абсолютно все, что нужно, абсолютно все. Во-первых, нет этого, как часто в Православии бывает, и сегодня это особенно модно: «Как мы устали от этой технологической культуры, это все не нужно, бегите в горы, в пустыни!» — и все готовы уже броситься в какую-то тьму. И устами отца Христофора говорит некая защита культуры прежде всего, он говорит, что все это хорошо, и полезно, и нужно. <…> Вот будем слушать <…> притчу о блудном сыне. Там почти все сказано о человеке и его изгнании из Царства Божия в мир сей, и никакие ученые слова никогда ничего не прибавят к этой притче. Так же по существу и здесь отражено то, что не заметили [другие], а именно то, что в этих сельских священниках были не просто простота, веселие и ясность и что говорили они какими-то словесами не очень важными, но которые по-славянски красиво звучали, а в сущности имели они как раз то целостное видение мира и жизни, от которого стихийно отходила наша светская культура, которое постепенно перестало быть изнутри критерием изгнания, красоты, искусства, радости. <…> Об «Архиерее» нужно было бы, конечно, отдельную лекцию, даже курс лекций прочитать. Напомню вам, о чем речь идет в этом рассказе. Постепенное заболевание, умирание молодого викарного архиерея в провинциальном городе происходит на Страстной седмице. Они как будто параллельно идут — отдельно идет Страстная седмица, от Вербного воскресенья до Великой Субботы, отдельно — первые признаки болезни, тифа, преосвященного Петра, они появляются на всенощной под Вход Господень в Иерусалим, и умирает он под Великую субботу. Чехов этот рассказ пятнадцать лет писал. Я думаю, что он хотел в этом рассказе эти два момента соединить, он чувствовал, что самое последнее, самое свое задушевное он только может высказать, написав рассказ о том, как в те дни, когда вспоминается последнее истощание Христа, происходит истощание владыки Петра, подчеркиваемое присутствием его матери, отмечаемое все время: всенощная под Вербное, первые эти три дня — Великий Понедельник, пение «Чертог Твой вижду…» (монахи поют, он слушает), Двенадцать Евангелий и наконец его спуск в темноту и в свет Великой Пятницы и в смерть. Этот рассказ, я думаю [прочитав один даже раз], никогда в жизни не забудешь. В нем — и это не поддается рациональному анализу или нужно книгу об этом писать — есть несколько моментов, когда Чехов показывает что-то, являет в нем что-то, может быть, самое главное в православии, что несводимо ни к чему в нем, не может быть сводимо только к догматике или канонам, то, в чем сущность христианства, ибо христианство заключается в том, чтобы дать нам почувствовать, дать нам вкус на язык того, что ухо не слышало, глаз не видел, что не приходило на сердце человеку и что уготовал Бог любящим Его, а именно Царство Божие. <…> «Преосвященный засмеялся» — в кровати лежит и вспоминает детство: «В восьми верстах от Лесополья село Обнино с чудотворной иконой. Из Обнина летом носили икону крестным ходом по соседним деревням и звонили целый день то в одном селе, то в другом, и казалось тогда преосвященному, что радость дрожит в воздухе, и он (тогда его звали Павлушей) ходил за иконой без шапки, босиком, с наивной верой, с наивной улыбкой, счастливый бесконечно». <…> И через несколько страниц: «Вечером монахи пели стройно, вдохновенно, служил молодой иеромонах с черной бородой; и преосвященный, слушая про Жениха, грядущего в полунощи, и про чертог украшенный, чувствовал не раскаяние в грехах, не скорбь, а душевный покой, тишину… Преосвященный сидел в алтаре, было тут темно. Слезы текли по лицу. Он думал о том, что вот он достиг всего, что было доступно человеку в его положении, он веровал, но все же не все было ясно, чего-то еще недоставало, не хотелось умирать; и все еще казалось, что нет у него чего-то самого важного, о чем смутно мечталось когда-то, и в настоящем волнует все та же надежда на будущее, какая была и в детстве, и в академии, и за границей. «Как они сегодня хорошо поют! — думал он, прислушиваясь к пению. — Как хорошо!» <…> А он уже умирает от тифа, осталось несколько часов жить. «Это первое Евангелие «Ныне прославися Сын человеческий» он знал наизусть; и, читая, он изредка поднимал глаза и видел по обе стороны целое море огней, слышал треск свечей, но людей не было видно, как и в прошлые годы, и казалось, что это все те же люди, что были тогда, в детстве и в юности, что они все те же будут каждый год, а до каких пор — одному Богу известно. <…> А он уже не мог выговорить ни слова, ничего не понимал, и представлялось ему, что он, уже простой, обыкновенный человек, идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти куда угодно! <…> А на другой день была Пасха». <…> Все в христианстве, все в Православии и все в Церкви меряется и измеряется только принятием или неприятием вот этого видения, вот этого духовного сокровища, этого Царства Божия. Если этого нету — остается болтовня. Если этого нету — остается страстное желание как-то себя через религию выявить. Может быть много духовностей, и «многие придут под именем Моим…и многих прельстят». <…> Так, может [нужны нам] смирение, простота, глубина и духовная правда этих отцов Яковов, отцов Победовых и, наконец, этого удивительного, истекающего кровью архиерея, который в конце концов оказывается простым человеком, идущим по полю, и то, чем весь этот рассказ отмечен на каждой ступени его снисхождения со Христом в темноту, отмечен теми словами, с которых начинается творение Божие: «Как хорошо! — повторял он. — Как хорошо!» И когда мы это почувствуем, то и, может, вернемся к этому и почувствуем, что Церковь — об этом и в этом ее вечный дар, что она рождала этих людей, которые в нашей культуре, в наших системах, в нашей земной мудрости почти были бессильны не только просто пробиться, а и никакого следа не оставили, а вот Чехов их заметил, для нас сохранил, и это уже одно делает наш долг ему неоплатным. Вот этим, повторяю, только очень быстрым намеком я и хотел с вами сегодня поделиться. Спасибо. Комментарии [0] |

<…> Тема моей лекции: «Чехов, и у Чехова православное духовенство». И мой первый вопрос: почему Чехов? И почему у Чехова духовенство? Почему такая клерикализация темы?

<…> Тема моей лекции: «Чехов, и у Чехова православное духовенство». И мой первый вопрос: почему Чехов? И почему у Чехова духовенство? Почему такая клерикализация темы?