|

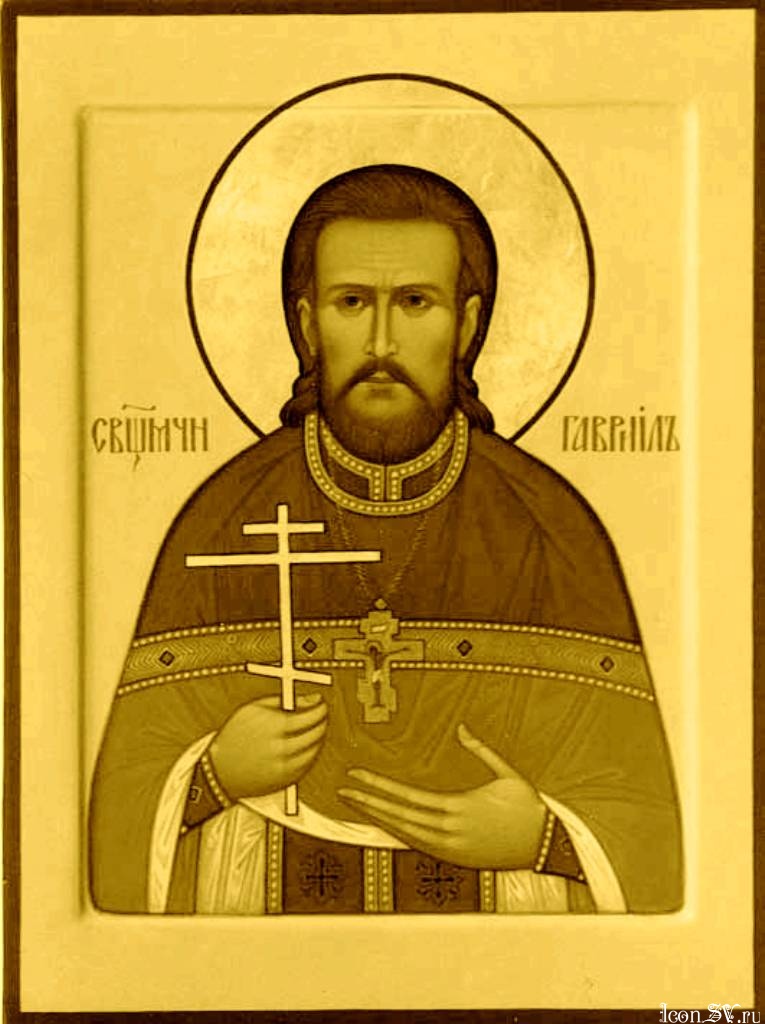

Статьи, проповеди → Священномученик Гавриил Михайловский (Масленников)

8 декабря 2016 г.

Священномученик Гавриил Михайловский (Масленников)

В 2000-х мне посчастливилось познакомиться с ближайшей родственницей святого. Тогда я, будучи прихожанкой храма Рождества Христова в Черневе (Южное Бутово), преподавала детям в воскресной школе «Жития святых». Выяснилось, что директор нашей приходской православной школы Галина Алексеевна Горай — внучка недавно канонизированного сщмч. Гавриила (Масленникова). Помню свое детское удивление: у нас работает внучка настоящего святого! Галина Алексеевна познакомила меня со своей сестрой — поэтессой Лидией Алексеевной Масленниковой, которая и рассказала мне историю об утраченной и обретенной семейной памяти.

Лидия Алексеевна Масленникова.

Родилась я в Рязани в 1939 г. В нашей семье никогда не говорили о деде. Никто ничего не должен был знать. Только однажды, когда я была совсем маленькой, спросила бабушку Татьяну: «А где же наш дедушка?» Она ответила: «Он был священником. Его расстреляли». И больше мы никогда не заговаривали об этом. Вновь в семье заговорили о дедушке только в 1994 г. Старшие решили, что уже настало время, когда можно вспомнить и рассказать о нем младшим. Мы собрались всей семьей — а родственников у нас много. У дедушки и бабушки было пятеро детей: старшая Надежда (это наша с Галиной мама), потом два сына (Сергей и Василий), Вера, и самая младшая — Лидия. Мы сидели в тишине, и вдруг тетя Лида произнесла тихонько: «Ты не пой, соловей, против кельи моей…» — и зазвучали удивительные стихи. Оказалось, это песня, которую в монастырях пели имениннику в день ангела, и что эти стихи содержались в письме, полученном от дедушки в 1931 г. из Акмолинска, из лагеря. Так сложилось у меня стихотворение: «Помнишь, пел соловей/ Против кельи твоей?/ Он донес до людей/ Свет молитвы твоей…». Оно стало нашим посланием дедушке, нашим ответом ему. А потом начались наши поездки к дедушке. Первая из них состоялась в 1997 г. Я поехала в Рязань к своим родственникам: двоюродной сестре Лидии, моей тезке, и двоюродному брату Володе. По благословению игумена Дамаскина (Орловского) мы отправились в г. Михайлов Рязанской области — город, где родился дедушка. Неподалеку от Михайлова, в селе Внуково, находилось место его последнего служения — храм Преображения Господня. Помню, что накануне первой поездки я не спала всю ночь. Все мне казалось, что дедушка где-то здесь, совсем рядом. Помню, как мы шли к полностью разрушенному храму — не чуя ног под собой, шли, как «по ниточке», словно нас вели. И когда мы оказались у стен храма, когда зашли внутрь, возникли эти стихи: Я вошла в Твой разрушенный храм, И тоска во мне тонко запела. Стены — мрачное рубище там, Смотрят пусто глазницы придела. Ветер треплет усталый ковыль, Серебрит молодые осины И, взметнув придорожную пыль, Убегает в степные лощины. <…> Где-то колокол бьет благовест, Чутко дрогнула старая рама, И полился потоком с Небес Яркий свет на развалины храма. Этот знак (что был виден окрест) Принимаю как Высшую данность, — Вновь в степи вознесется Твой крест, Всех скорбящих нетленная радость. Опаленные солнцем кусты — Этих мест неземная охрана. А пока тихо плачут цветы У приделов забытого храма. Стали искать старейших жителей села Внуково. Крестницы деда, Мария Паршина и Валентина Храповская, рассказали нам все, что смогли вспомнить о нем и о тех временах. Мы стали часто бывать в Рязани у родных и всегда навещали дедушкины места — Михайлов, Внуково. Ездили и в село Маково Михайловского района, где дедушка одно время служил диаконом в храме Рождества Богородицы. По крупицам, по крошечкам собирали сведения о нем, и с помощью игумена Дамаскина составили ныне известное житие священномученика Гавриила. Так связалась для нас ниточка времен, соединившая семью, разные ее поколения. Мечтаю теперь только о том, чтобы успеть увидеть, пока еще жива, восстановленный дедушкин храм. Или хотя бы узнать, что его начали восстанавливать. Может быть, и сбудется — молитвами священномученика Гавриила.

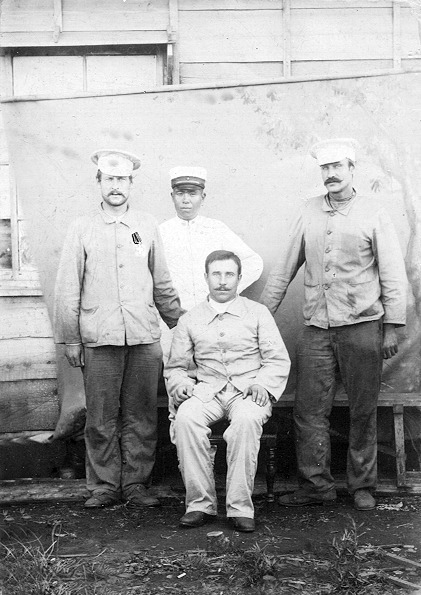

Священномученик Гавриил (Гавриил Михайлович Масленников) родился в городе Михайлове Рязанской губернии в семье кузнеца. С 1893 по 1896 годы Гавриил Михайлович служил в 171 полку в Варшаве в звании ефрейтора. В 1904-1905 годах участвовал в Русско-японской войне, был награжден Георгиевским крестом. Побывал в японском плену, а после освобождения вернулся на родину и стал работать кузнецом в Печерских Выселках Михайловского уезда. Он женился на Татьяне Ивановне Бориной, глубоко верующей девушке из семьи мещан города Коврова Владимирской губернии. Впоследствии у них родилось тринадцать детей, но в живых остались пятеро — два сына и три дочери, которым они старались привить начала веры и благочестия. В 1920 году жители города Михайлова избрали Гавриила Масленникова городским головой. В начале 1920-х годов все сильнее становились гонения на Русскую Православную Церковь, но Масленников в 1924 г. сдал экзамены и был рукоположен в сан диакона ко храму Рождества Богородицы в селе Маково Михайловского района, а в 1925 г. — в сан священника ко храму Покрова Божией Матери в селе Самодуровка (ныне — село Солнечное) Михайловского района. 11 марта 1931 г. сотрудники ОГПУ арестовали о. Гавриила и нескольких верующих, в том числе псаломщицу Марию Сибикину и Анну Комарову — сестру матушки Татьяны, жены о. Гавриила. На допросе о. Гавриил сказал: «Религиозные убеждения я имею с детства, так воспитан родителями, для душевной отрады я поступил в священники. В предъявленном мне обвинении в агитации против советской власти, в распускании слухов, что скоро падет советская власть, виновным себя не признаю». 25 апреля 1931 г. тройка ОГПУ приговорила свящ. Гавриила Масленникова, Марию Сибикину и Анну Комарову к заключению в исправительно-трудовой лагерь сроком на пять лет с заменой высылкой этапом в Казахстан на тот же срок. Заключенных во время следствия в тюрьме беспощадно избивали, даже не скрывая этого от родственников. Матушке Татьяне не раз отдавали окровавленные рубашки мужа. Между тем и о. Гавриил, и матушка Татьяна пользовались большой любовью и авторитетом среди местных жителей. Совесть мучила милиционера, способствовавшего аресту о. Гавриила, и однажды он пришел к матушке Татьяне, упал ей в ноги, попросил прощения и сказал: «Что же мне было делать? Пришла разнарядка на трех человек. Кого брать? Ну, конечно, в первую очередь священника». В 1936 г. о. Гавриил вернулся из ссылки. Его дом был разорен, семья скиталась по семьям православных. По возвращении он был направлен в храм Преображения Господня в село Внуково Михайловского района Рязанской области. Но служить там ему пришлось недолго. 16 октября 1937 г. о. Гавриила снова арестовали и заключили в тюрьму в Скопине. На основании показаний одного из колхозников, а также председателя колхоза, его обвинили в том, что он вел среди населения активную контрреволюционную религиозную пропаганду, поддерживал связь с арестованными за контрреволюционную деятельность священниками Акинфиевым и Амелиным, а после ареста священника Григория Амелина оказывал поддержку его семье. 12 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила о. Гавриила к расстрелу. Гавриил Масленников был расстрелян в ночь с 17 на 18 ноября 1937 г. и погребен в безвестной могиле. Постановлением Рязанского областного суда 29 апреля 1960 г. Гавриил Михайлович Масленников был реабилитирован. Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 2000 г. был причислен к лику святых. Память священномученика Гавриила совершается в день его смерти 5 (18) ноября, а также в день Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской 7 (25) февраля. Материал подготовлен Ольгой Пановой Комментарии [0] |