|

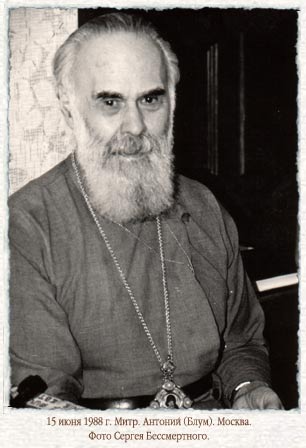

Статьи, проповеди → Митрополит Антоний Сурожский (Из книги «Может ли еще молиться современный человек?»)

8 марта 2017 г.

Митрополит Антоний Сурожский (Из книги «Может ли еще молиться современный человек?»)

Очень часто наше заступничество этим и ограничивается; если выразиться более жестко, сняв с нашей молитвы налет благочестия, мы просто сказали: «Господи, я заметил много неладного в том мире, который Ты создал, а Ты как будто не обращаешь на это никакого внимания; взгляни, Господи — в Индии голод, в Персии землетрясение; происходит революция, есть концентрационные лагеря, есть смерть, страдание, страх, насилие, жестокость: что Ты со всем этим делаешь?» Разве не так мы часто поступаем, когда ходатайствуем за кого-то? Разве наше заступничество не сводится часто просто к тому, что мы призываем Бога и напоминаем Ему о том, что Он должен был бы сделать? Заступничество состоит не в этом; заступничество не состоит в том, чтобы напоминать Богу, что Он забыл Свои обязанности. Заcтупничество, предстательство на западных языках — например, по-французски intercession — происходит от латинского слова, которое значит сделать шаг, который приведет вас в центр ситуации: то, что я описал недавно в отношении Иова, что составляет суть Воплощения. Вот в чем заступничество; оно начинается с действия, а не с речей. Христос — Ходатай, Первосвященник всего мира именно потому, что, став Человеком, Он явился Заступником, и изнутри этой ситуации может в чистоте Своего совершенного человечества и в силе Своего Божества, как Сын Человеческий и Сын Божий, вознести Свою молитву к Отцу. Но когда молимся мы, не слышим ли мы в ответ, как передает Исайя в шестой главе своего пророчества, что Бог восседает на Своем престоле и говорит: Кого Мне послать?.. Часто ли нам случалось, любому из нас, услышав, даже как бы издали, из глубин совести, словно шепот, голос Божий, — часто ли нам случалось ответить: «Вот я, Господи, пошли меня! Пошли меня в сердцевину этой ситуации; я войду туда, я встану там, я пойду и останусь там, пока она длится. Не столько, сколько хватит моего терпения, не до того момента, когда эта ситуация покажется мне слишком болезненной, — я останусь там до тех пор, пока обе стороны находятся в ней, в солидарности, от которой я не отрекусь». Часто ли с нами так было? Не очень-то! Разве что вы бесконечно более выдающиеся люди, чем те, кого я встречаю изо дня в день; я честно скажу от своего имени, как и от вашего: не часто... А тогда в чем же заключается наше заступничество? Где мы стоим? Теперь Бог мог бы задать нам вопрос: ты говоришь, что не можешь молиться, потому что не знаешь, где Я? Я — в Гефсиманском саду; Я — там, где Меня прибивают ко Кресту; Я умираю, Я жажду; Я испускаю вопль всей твари, которую ты, человек, в особенности — ты, христианин, предал: Боже Мой! Боже Мой! Зачем Ты Меня оставил? Я умираю на Кресте. А ты, — ты-то где? Я хотел бы теперь дать вам пример, который одновременно иллюстрирует положение, какое мы должны бы занимать, чтобы быть в состоянии молиться, если хотим молиться, и заповедь, которую несет моя Церковь. Когда мы думаем об апостолах, о святых, мы воображаем, что это были люди настолько исключительные, настолько глубоко отличные от нас; но обратимся к смутным годам чужестранного вторжения и гражданской войны в России. В небольшом провинциальном городке, который только что перешел из одних рук в другие, молодая женщина лет двадцати пяти с двумя маленькими детьми оказалась в ловушке: ее муж принадлежит к противоположному лагерю, она не сумела вовремя бежать, она скрывается, надеясь, что наступит момент, когда ослабнет внимание тех, кто ищет смерти ее и детей, и она сможет попытаться убежать. В страхе проходит день, за ним ночь, еще день; к вечеру второго дня дверь лачуги, где она прячется, открывается, и входит молодая женщина, соседка ее лет, простая, ничем не выдающаяся женщина из народа. Она спрашивает: «Вы такая-то?» И мать со страхом отвечает: «Да». — «Вас обнаружили, сегодня ночью за вами придут, чтобы расстрелять, вам надо бежать». Мать, глядя на детей, отвечает: «Куда я пойду? С детьми не убежишь, они не могут идти быстро и далеко, нас сразу узнают!». И эта соседка, незнакомая в предыдущее мгновение, вдруг перестает быть просто соседкой, она становится тем великим, величественным, что Евангелие называет «ближним», самым близким, настолько, что никого нет столь же близкого; эта женщина становится ближней для матери и говорит: «Вас не будут искать — я останусь здесь вместо вас...» И мать возражает: «Но вас расстреляют!» — «Да, — отвечает та, — но у меня нет детей». И мать с детьми уходит, но перед тем задает ей вопрос: «Как тебя зовут?» И все что нам известно о ней, о ее прошлом, о ее конкретной реальности — это ее имя: Наталья. Я это передал вам не просто как рассказ, хотя он очень точно иллюстрирует, что такое акт заступничества, а не просто заступническая речь. Я не стану пытаться вообразить, что же происходило в эту ночь; я просто хотел бы провести некоторые параллели, которые, как мне кажется, допустимы. Спускается ночь, осенняя ночь, все более холодная, сырая, окутывающая одиночеством; и эта молодая женщина, одна, отрезанная от всех, ничего не может ожидать ни от кого, кроме смерти, она стоит перед лицом надвигающейся смерти, смерти, которая никак ей не принадлежит; она молодая, она живая, и убить собирались не ее. Вспомните Гефсиманский сад: там тоже в ночи, холодной, темной ночи, на расстоянии от друзей, которые от усталости и печали уснули, был Человек, тоже молодой, тридцати с небольшим лет, Который ожидал грядущей смерти, ждал, что будет убит за других, потому что Он согласился на смерть, чтобы человек, его друг, каждый отдельный человек: вы, я, и ты, и она, и мы, и они — чтобы все ушли из этой ночи, которая держала Его пленником. И мы знаем из Писания: Христос в этой ночи плакал перед Своим Отцом. Мы знаем Его ужас, знаем обращение к Отцу, знаем о кровавом поте, знаем, что в невыносимом одиночестве перед лицом грядущей смерти Он обратился к ученикам — все ли спят, нет ли хоть одного? — и остался один перед лицом Собственной смерти, которая была чужой смертью: чужая, невозможная, бессмысленная смерть. Вот первый образ: Наталья была в той же ситуации, никакой разницы, она была на месте Христа. Не раз, должно быть, Наталья подходила к двери, смотрела и думала: «Достаточно открыть ее — и я уже не Зоя, я снова Наталья, мне не грозит смерть, никто меня не тронет...» — но она не вышла. Можно измерить этот страх, напряжение этого ужаса, если вспомнить двор у дома Каиафы: Петр — камень, Петр — крепкий ученик, сказавший Христу, что не отречется от Него, если и все отрекутся, что пойдет с Ним на смерть, — Петр оказывается лицом к лицу с молодой женщиной, служанкой, и достаточно этой служанке сказать ему: «И ты был с Ним...» — как Петр отвечает: «Нет, я не знаю Этого Человека...» — и отходит; и это повторяется, и еще раз он клятвенно говорит, что не имеет ничего общего с Осужденным; и после этого, обернувшись, встречается взором со Христом... Наталья тоже могла бы отречься и сказать: «Нет, я не умру, я отказываюсь, выхожу на свободу», — но она этого не сделала. Эта хрупкая женщина двадцати с небольшим лет сумела выстоять там, где вся человеческая крепость Петра оставила его. К тому же, эта молодая женщина не раз, вероятно, спрашивала себя, не напрасно ли она умирает. Умереть ради того, чтобы спаслась эта женщина и ее дети — да! Но какая чудовищная, трагическая бессмыслица, если и их схватят, и ее расстреляют!.. <…> Теперь-то я мог бы ей сказать, что Зоя спаслась, что детям уже за пятьдесят лет, многое мог бы сказать еще — теперь; но она этого никогда не узнала и в течение ночи была расстреляна. Вот акт заступничества, вот что позволяет Наталье не в благочестивых речах, но всем своим существом воззвать: «Господи! Спаси их! Возьми мою жизнь, но отдай ее другим!» И действительно, эту жизнь они приняли, но не временную, не жалкую, кратковременную человеческую жизнь. Они получили от нее еще нечто. Вы помните то место у апостола Павла, где он говорит: «Уже не я живу, но живет во мне Христос...» Так вот, эта женщина и ее дети говорили мне: «Она умерла нашей смертью, и вот уже пятьдесят лет мы пытаемся жить ее жизнью, жить в меру Натальи...» Бог мог бы поставить нам вопрос — и вопрос этот был бы таков: «Ты, обвиняющий Меня в том, что Меня нет, — где ты сам? Стоишь ли ты вне трагедии, глядя на нее со стороны и восклицая: «Бога нет, где же Он, куда Он смотрит?..» Или ты там, в сердцевине трагедии?.. Если бы ты был там (мог бы сказать Господь), люди увидели бы, что там — Я, потому что ты — частица, живой член Моего Тела, частица всецелого Христа. Твое присутствие было бы Моим присутствием. Твое отсутствие заслоняет Мое реальное присутствие. Твое место — в сердцевине трагедии, и если бы ты стоял там, ты сумел бы молиться. Ты не молишься, ты не в состоянии молиться, потому что тебя там нет. Ты не в состоянии молиться Господу бури, и поэтому создаешь себе ложный покой и ложную успокоенность». Вот в чем вся проблема: в той ситуации, где мы находимся, в Истории, как и в нашей частной жизни, мы обвиняем Бога! Бог нас не обвиняет, но лишь с грустью задает нам вопрос: «Где ты?..» Быть может, вы помните роман польского писателя, который, правда, скорее известен моему поколению, чем более молодым людям, «Quo vadis?» («Камо грядеши?») Это история из времен самого первого гонения. Спасаясь от него, Петр уходит из Рима; у городских ворот он встречает Христа и спрашивает Его: «Quo vadis, Domine?» («Куда идешь, Господи?..») И Христос отвечает: «Иду в Рим умереть с Моими братьями, потому что ты их оставил...» Вот как ставит нам вопрос Господь. Заступничество — да, реальность, молитва — реальность, но она реальность только тогда, когда является ответственной, вовлеченной позицией, «ангажированностью». Мы все время говорим о вовлеченности: политической, общественной, всевозможной, но сами мы безответственны; мы то включаемся ответственно, то безответственно отходим; включаемся на время, как можно наняться на какой-то срок! А затем, когда мы устали страдать, мы говорим тому, кто в сердцевине страдания: «Продолжай, а я отдохну; когда усталость пройдет, я вернусь поддержать тебя...» Бог так не поступает! Я хотел бы дать вам еще один пример. Человек, которого я знал близко, который оказал на меня определенное влияние в молодости, во время немецкой оккупации был схвачен и отправлен в концентрационный лагерь. Он вернулся оттуда через четыре года. При первой встрече я спросил его: «Что вы вынесли из лагеря?» Он ответил: «Тревогу». Меня это поразило, потому что он был человеком крепкой веры, сильным человеком; и я переспросил: «Вы хотите сказать, что потеряли веру?» И он ответил: «Нет; но видишь ли, пока я был в лагере и подвергался жестокостям, насилию, я сознавал, что Бог дает мне власть прощать. В любое мгновение я мог сказать: Господи, прости! они не знают, что творят... В любое мгновение я мог сказать: Господи, Тебе больше нечего взыскать с них, я простил им в Твое Имя. А теперь я на свободе; те, кто нас так мучил, когда-то встанут перед судом Божиим, и я хотел бы всем существом воззвать к Богу: «Прости!» Но как Он может мне верить? Я больше не страдаю...» Вот человек зрелый, не герой, он был человек жесткий, трудный, тяжелый, от которого нельзя было ожидать каких-то мистических порывов. Он сумел молиться, потому что был в сердцевине драмы. Мы не в состоянии молиться — мы на берегу моря и просим Бога спасти тонущую лодочку. Если бы нам хватило мужества самим взяться за дело, мы сумели бы молиться, мы были бы там же, где наш Ходатай, Первосвященник всей твари, Христос. Наше призвание в этом. Может быть, вы мне скажете, что образы, которые я выбрал, слишком велики для нас. Разумеется, кто из нас подобен Наталье или этому человеку, о котором я говорил, кто из нас действительно в меру образа Христова! Но если мы не таковы, значит, мы неверны своему призванию, потому что мы призваны быть живыми членами Тела Христова. Патриарх Алексий Московский (Симанский, †1970 — ред.) как-то в ответ на вопрос, почему в России не борются за большую свободу для Церкви в советском обществе, ответил: «Потому что Церковь — не бюро пропаганды, Церковь — Тело Христово, ломимое за спасение своих гонителей...» Мы — это Тело, либо мы изменники. Иного выбора нет. Мы должны быть присутствием Христа, по примеру Натальи, по примеру этого человека — в малом и в великом, все равно. Когда кто-то унижает вас и вы не в состоянии простить, когда кто-то вас обидел, и вы не можете простить, когда у вас напряженные отношения в той небольшой человеческой среде, которая вас окружает, и вы не умеете разрядить это напряжение — здесь-то и начинается проблема заступничества, и здесь же она разрешается. Мы никогда не сможем молиться, кроме как под воздействием Святого Духа, храмами Которого мы призваны быть, и не только местом вселения, но откровением, проявлением, сиянием Его в мире.

Комментарии [0] |

Я расскажу немного на тему заступничества — что оно подразумевает. Среди трагедии Истории мы обращаемся к Богу; случилась ли беда с нашим другом, или что-то касающееся непосредственно нас, или более общие события в пространстве и времени, порой мы оборачиваемся к Богу и говорим: «Господи, приди, помоги, помоги!»

Я расскажу немного на тему заступничества — что оно подразумевает. Среди трагедии Истории мы обращаемся к Богу; случилась ли беда с нашим другом, или что-то касающееся непосредственно нас, или более общие события в пространстве и времени, порой мы оборачиваемся к Богу и говорим: «Господи, приди, помоги, помоги!»